「たべれた」と「たべられた」

うちの子供が小さい時、ハウスの「夏野菜カレーを作ろう」というキャンペーンに応募したことがありました。子供がおいしそうに食べているところを写真に撮って、一言説明をつけたのですが、サイトに掲載されたものをみて、日本語が変!と子供に大笑いされてしまいました。

それは次のような文です。

「苦手な野菜も食べられちゃった!」

文法的には間違っていませんが、まるで食べられたのが悪いことのようです。もちろん私はいい意味で書いたのですが「ちゃった」の否定的なニュアンスのせいで、子供が食べたことが残念なことのようになってしまったのです。

そもそも「られる」自体に二つの意味が含まれるので、ちょっとしたことで正反対の意味になります。

1つは可能形。

「野菜が食べられる。」

もう1つは受身形。

「だれかに野菜を食べられる。」

「だれかに」これがキーワードとなって、どちらの意味かはっきり分かりますね。

そのキーワードと、助詞がないと...

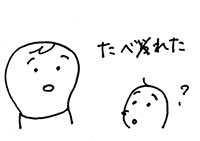

「野菜 食べられた」

表情や状況を見ずにこの文だけから判断すると、うれしいのか悲しいのかよくわかりません。

ではこれはどうでしょうか。

「野菜が食べれた。」

これは明らかに可能形です。

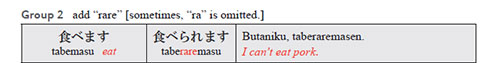

「ら」を抜くことで、可能形だとはっきりするんですね。

「ら抜き言葉は正しくない」といわれていていますが、この「ら抜き」は乱れた日本語ではなくて、必然的になったのだそうです。(実は、養成講座で先生にら抜きの原因を聞かれたとき、答えられず汗をかいた苦い思い出があります…。)

当たり前ですがテキストブックには必ず「ら」が入っていて、養成講座でも正しい日本語を教えるようにといわれましたが、私が実際教える時には、「ら抜き」も教えるようにしています。

英語での説明↓

practical Japanese より

なぜかと言うと、実際に私たち日本人の会話を外国人が聞いたとき、「れる??られる?」と混乱してしまうのではないかと思うからです。

そこで、どうしたら効率的に覚えられるようになるかと色々な方法を試してみましたが、最近は、「ください」どっちを使うか思い出させるようにしています。「ください」は、文法の最初のほうから出てきますし、レッスンや教室の指示語としてもよく使われます。

たとえば、「窓を開けてください」「電気をつけてください」などです。

それで生徒が「開ける?開く」と迷っている時、「くださいの文はどっちを使いますか?開いてください?開けてください?」とヒントを与えるとスッと答えがでてきます。

つまり「ください」でしっかりとたくさんの動詞を覚えておけば後で自動詞、他動詞の区別がつきやすくなるのです。

ほかにも、てもいいですか、てしまいました。など、人が主語のものは他動詞をつかいますので、生徒がよく使うような定型文をつくってまずは他動詞の文をしっかり暗記するようにすすめています。

**************

「ら抜き言葉」をはじめ、二重敬語、全然だいじょうぶなど、乱れた日本語といわれますが、みんなが使っている自然な日本語を教えるのも大切なことではないでしょうか。

小川 清美

フリーランスの日本語講師。Cartus の講師として日本在住のボーイング社員や家族に日本語を指導。2012年CartusTop language teacher。そのほか、クラブイタリア名古屋、リンゲージ日本語学校などで契約講師として勤務、また移民、難民などにプライベートで日本語を指導。現在はオンラインレッスンが中心。

2019年4月より約2年間、MATCHA - JAPAN TRAVEL WEB MAGAZINEに四コママンガとともに日本語についての記事を連載

ストアカで「オンラインでの日本語の教え方」開催

著書 ※詳細はブログ『Fun! Japanese lessons』よりご覧いただけます

- Practical Japanese1,2,3 Easy and Fun ひらがな、カタカナ、漢字

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

- やさ日まんがJAPANガイド